PVC(塩ビ・ポリ塩化ビニル)とは|用途や種類、加工実績の説明

軟質-半硬質-硬質:3種類あるPVC(塩ビ・ポリ塩化ビニル)

PVC(塩ビ、ポリ塩化ビニル、英語:Polyvinyl Chloride)は、塩化ビニル(クロロエチレン)の重合反応によって生成される高分子化合物です。熱により軟化する性質があるため、熱可塑性樹脂に分類されます。

一般的には「塩ビ」や「ビニール(ビニールシート)」と呼ばれ、特に軟質のものは「ソフトビニール(Soft Vinyl)」または「ソフトビニールシート」として知られています。

PVCの原料となる塩化ビニルモノマーを重合しただけでは、樹脂は硬くて脆く、結晶性を持ちます。

また、紫外線の影響で塩素原子が離脱し、劣化や黄変が起こりやすいという課題があります。この弱点を克服するために、工業用途で幅広く使用できるよう特殊な製法が施され、ポリ塩化ビニル(PVC)として完成します。さらに、柔軟性を高めるために、PVCには可塑剤(柔軟剤)を添加して調整を行います。

可塑剤にはフタル酸エステルなどがあり、その添加量によってPVCは軟質、半硬質、硬質の3つに分類されます。

PVCの特徴

PVC(ポリ塩化ビニル)は、優れた耐水性、耐酸性、耐アルカリ性、および耐溶剤性を備えています。また、難燃性や電気絶縁性などの特性も有しており、これらの優れた特性を持ちながらコストパフォーマンスに優れた素材です。さらに、組成の60%が工業塩から得られる塩素であるため、原油依存度が低く省資源性が高い点も特徴です。

一方で、PVCは低温環境下で衝撃値が低下し、脆くなる性質を持っています。比重は約1.3で、熱伝導率が小さい一方、線膨張係数が大きい特徴があります。

PVCの長所

特性面での長所

- 耐候性が高い:太陽光や紫外線などの屋外環境下でも長期間使用可能。低メンテナンスで済みます。

- 耐薬品性が優れている:アルコール、アルカリ、酸に対する高い耐性。

- 難燃性が高い:燃えにくい性質を持ち、安定した物質特性を保持。

- 電気絶縁性が良い:通電しない安全な素材。

- 着色性が高い:多色対応が可能で、幅広いデザイン表現に対応。

- 省資源性:組成の60%が塩素であるため、原油依存度が低く環境に優しい。

加工特性での長所

- 幅広い硬度に対応可能:軟質から硬質まで製品仕様に合わせて選択可能。

- 多様な製造方法に対応:射出成型、真空成型、ブロー成形、押出成型、カレンダー成型による量産が可能。

- 柔軟な製品加工:切削、溶接、可塑剤の配合によるさまざまな形状加工に対応。

- 表面加工が容易:型押し、エンボス加工(表面の凹凸)に対応。

- 印刷適性が高い:追加加工がなくてもさまざまな外観の仕上げが可能。

関連記事:射出成型

関連記事:ブロー成形

関連記事:押出成型

関連記事:カレンダー成型

コスト面での長所

- 高い経済性:5大汎用プラスチックの中でも最もコスト効率に優れた素材。

PVCの短所

特性面での短所

- 有機溶剤に弱く、侵される場合がある。

- 耐熱性は約60~80℃で軟化する。

- 耐衝撃性が低い。

- 比重は約1.3で、水に沈む。

加工特性での短所

- 常用温度がやや低い。

- 低温時に衝撃強度が低下し、使用により割れや裂けが生じる場合がある。

- 軟質PVCの場合、配合されている可塑剤が滲み出る(ブリード・移行)ことがある。

- ブロッキングを引き起こすため、印刷面と反対側のPVCが密着すると接着が発生する。

例:PVCのポケットに写真などを入れると剥がれなくなる場合がある。

廃棄時の短所

- 難燃性のため、適切な焼却設備が必要。

PVCの用途

- 資材としてのPVCの用途

上下水道管用パイプ、電線被覆、雨どい、サッシ、床材、壁紙、農業用資材(農ビ等)、3Dプリンター素材、ビニールレザー、ターポリンなど - 加工品のPVCの用途

自動車の内外装部品、ホース、防水シート、ビニールハウス、包装材、医療用パック、輸血チューブ、カテーテルなど - 装飾等のPVCの用途

バッグ、ポーチ、ケース、テーブルクロス、カッパ、ラップ、ブックカバー、縄跳び、バブルサッカーボールなど、多様な装飾や生活用品 - 様々な分野でも幅広いPVCの用途

PVC(塩ビ・ポリ塩化ビニル)は、樹脂の中でも軟質から硬質まで幅広いバリエーションがあり、汎用性が高い素材です。ポリエチレン(PE)やポリプロピレン(PP)と同様に、幅広い用途で多くの分野で活躍しています。

非フタル酸(ノンフタル酸)系PVCとは

非フタル酸系PVCは、フタル酸エステル類ではない可塑剤が配合されたPVC樹脂を指します。

可塑剤はプラスチックを柔らかくする役割を持ちますが、樹脂と化学的に結合していないため、時間の経過とともに可塑剤が気化してPVCが硬化したり、可塑剤が溶出する場合があります。20世紀末には、特定の可塑剤が環境や健康への影響を懸念される経緯がありました。

これにより、各国ではDEHPを含む6種類の可塑剤について、食品容器や乳幼児用品への使用制限や禁止が規定されました。

一方で、2003年に環境省はフタル酸エステルに環境ホルモン作用がないことを報告しました。また、日米欧が実施したDEHPリスク評価においても、「さらなる措置を講じる必要はない」と結論づけられています。

PVCの優れた着色性(艶・蛍光色などカラーバリエーション)

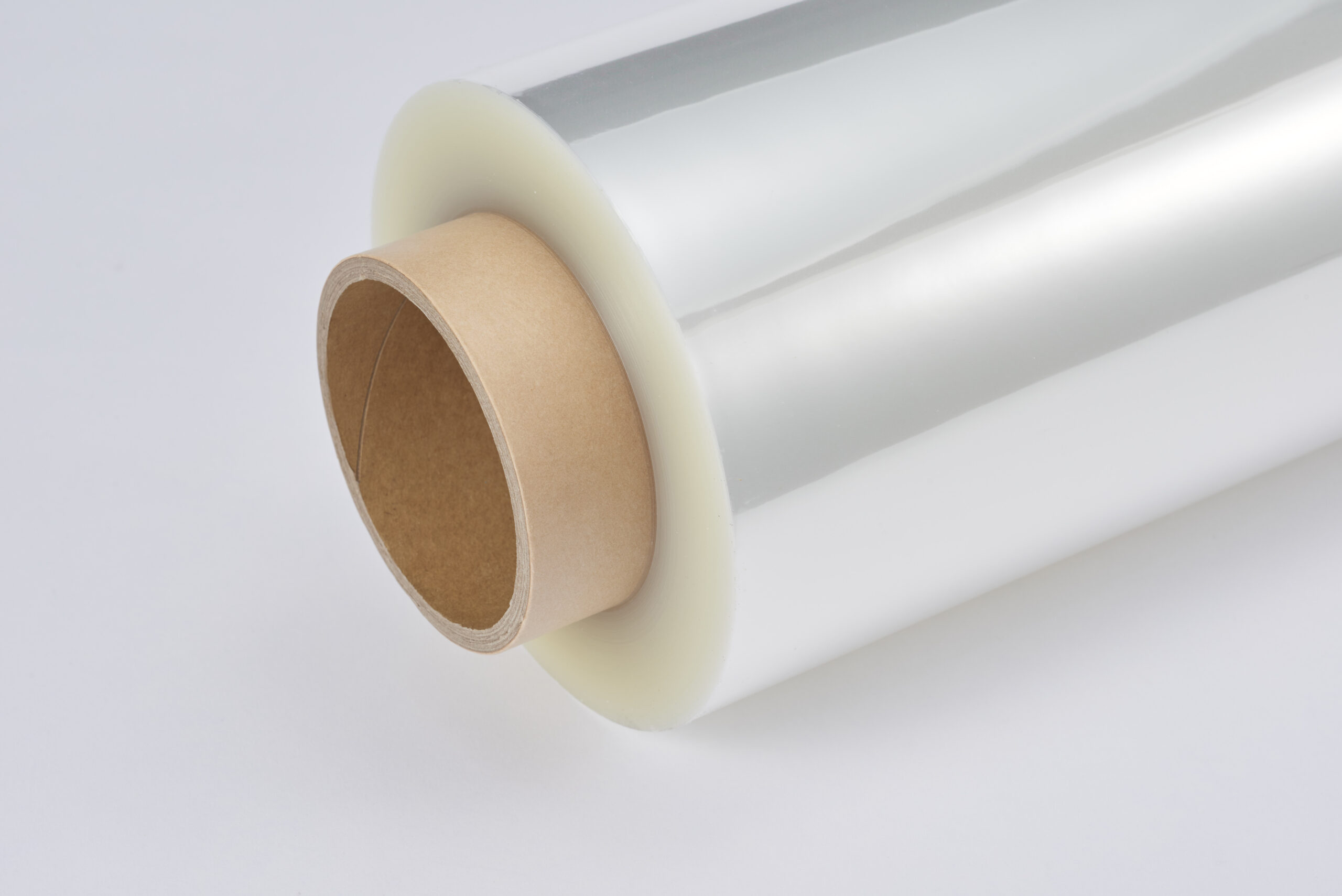

一般的に、透明なフィルムやシートのイメージが強いポリ塩化ビニル(PVC)樹脂ですが、実際には着色性に優れています。一般的なPVCは、配合や製法をベースに顔料や染料を添加することで、カラー透明やカラー半透明、淡色から濃色、さらには蛍光色まで、幅広いカラーバリエーションを実現できます。この特性により、鮮やかなエンターテインメント系やビジュアル系グッズの企画でも大いに活躍しています。

PVCのナゼ(外観・梨地)

PVCには一般的に「透明」と「梨地」の2種類があります。

PVCフィルムは製造時に絞りロールによって表面に模様を付けた素材です。「梨地」という名前から、果物の梨の皮のようにブツブツとしたザラザラした質感をイメージされるかもしれません。

しかし、実際には、表面には超微細な凹凸が施されているだけで、外観はスリガラスのように見えますが、表面はフラットで、ビニール特有のベタつきがなく、さらりとした半透明のフィルム材です。

PVCシートを青味透明にする理由

透明性や艶などの印象を持つポリ塩化ビニルは、本来、黄褐色の色合いを持ち、経年変化により日光や紫外線によって劣化し、黄色みがかってきます。

このため、フィルム製造では青味の顔料を加えることで、黄変を軽減しています。青味の度合いは配合量によって異なり、色味が薄いほど劣化しやすい傾向にあります。メーカーでは、透明度と青味のバランスを考慮し、最適な配合を行っています。

ただし、青味は時間経過とともに抜ける性質があり、製造から時間が経過した(古くなった)材料では青味が薄れ、くすんだ色合いとなり、劣化が進みやすい状態とされています。

例えば、リピート注文の商品で、お客様が過去のサンプルをお持ちの場合、新品の青味がかった材料と比較し、材料が異なるとのご指摘を受けることがあります。

PVCの可塑剤について

可塑剤とは、酸とアルコールから合成される化合物で、一般に「エステル」と呼ばれるものです。

酸とアルコールを組み合わせることで、多種多様な可塑剤が作られており、一般的に20~30種類が使用されています。

塩ビ(PVC)に添加される可塑剤には、以下のような性能が求められます:

- PVCとよく馴染む(相溶性)

- 最小量で必要な柔らかさを実現する(可塑化効率)

- 空気中に揮散しにくい(低揮発性)

- 水や他の素材に溶け出さない(低移行性)

使用する製品の用途や必要な性能に合わせて、適切な可塑剤が選択されます。

PVCに使われる可塑剤の種類

さまざまな組み合わせが可能な可塑剤の種類についてご紹介します。

可塑剤は配合により、フタル酸系、アジピン酸系、リン酸系、トリメリット酸系、クエン酸系、エポキシ系など、多数使用されています。

これらの中でも、"フタル酸系"と呼ばれる種類が可塑剤全体の生産量の約80%を占めています。

特に、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)は一般的な汎用可塑剤として使用され、近年のデータによると、フタル酸系の中で約60%、可塑剤全体では約半分を占めていると報告されています。

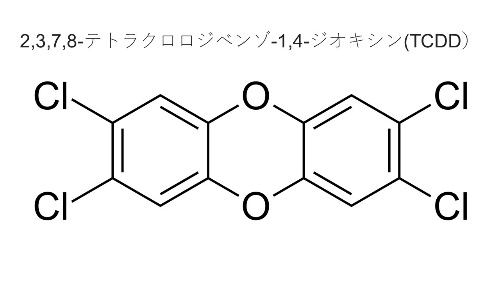

PVCのダイオキシンへの影響

ダイオキシンとは、人に対して発がん性、甲状腺や免疫機能の低下、生殖障害などを引き起こす可能性がある有機化合物の総称です。

ダイオキシンには構成元素として、塩素が含まれてます。1990年代には、塩素系プラスチックがダイオキシン類の主要な発生源とされ、社会的問題として注目を集めました。

しかしその後の研究により、主要な発生源は食塩やその他の塩素化合物であることが判明しました。塩素は食品、紙類、衣類などにも含まれており、森林火災でも自然に発生します。

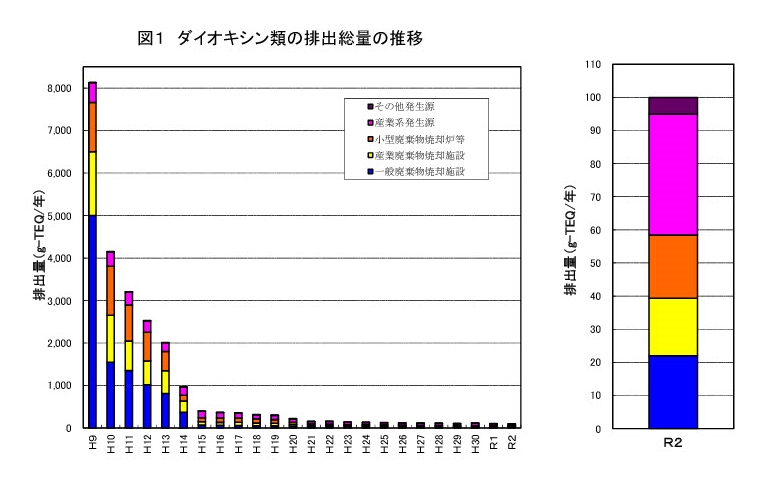

日本政府は1999年に「ダイオキシン類特別措置法」を制定し、焼却炉の性能向上やゴミの分別収集を徹底しました。その結果、2000年以降の排出量は約95%削減され、大気中の濃度も環境基準値の約1/32に抑えられています。

1999年に環境省より「焼却条件によりダイオキシン排出は抑えられ、塩ビの影響は少ない」と公表されてます。焼却に伴うダイオキシン発生の懸念はなくなっているのですが、問題視された当時の報道の打撃が勝ってしまい、一部に認知されないという現状が有る様です。

PVCの安全性(環境ホルモンへの影響)

環境ホルモン(正式名称:内分泌かく乱化学物質)は、生体内でホルモン作用に影響を与える物質を指します。

1950年頃から環境ホルモンが問題視されてます。PVCを柔らかくにする為に含まれる可塑剤が環境ホルモンへの影響が懸念されました。

可塑剤は、一般的に20~30種類有り、汎用的に使用されてるのがフタル酸エステル系の可塑剤です。中でもすべての可塑剤の約半分を占めるフタル酸ビス(2-エチルヘキシル)DEHPは、人体への影響が気にされ、可塑剤の安全性に関して研究・調査が進められました。

1940年代から内外で多角的に研究が進められ、様々な安全試験が行われており、可塑剤の急性毒性は食塩や砂糖よりも低く、毒性無しのレベルで、皮膚刺激性なども人を含む動物の皮膚に作用を及ぼすレベルでは無いとのことです。

2000年に国際がん研究機関は、無刺激または微刺激の範囲で、人に対する発がん性については、水道水と同じレベルと確認されてます。

2003年に環境省は、環境ホルモン戦略計画SPEED'98で調査した結果、DEHPフタル酸エステルは環境ホルモン作用は無いことを確認し公表してます。

2005年に産業総合技術研究所による詳細リスク評価では、生態系やヒトに対するリスクは懸念されるレベルになく、現行以上の制限措置は不要と結論付けられてます。

2012年経産省の改正化審法に即し、化学物質評価研究機構CERIによるリスク評価でも懸念されるリスクが無いことが確認されてます。

齧歯類への試験結果は人間には適用されませんが、予防的措置として、小児向け製品や食品に接触する製品では厳しい規制が適用されています。しかし、最新の研究とデータにより、PVCおよびその可塑剤の安全性は確認され、環境への影響も極めて低いことが明らかになっています。

塩ビの歴史

汎用プラスチックの中でも最も古い歴史を持つ塩ビ(PVC)は、その起源を1835年にまで遡ることができます。

1835年、フランスの化学者とドイツ出身の化学者によって、塩化ビニル(クロロエチレン)が発見されました。1914年にはポリ塩化ビニルを合成する方法が開発されましたが、当時は商品化には至りませんでした。その後、1928年にアメリカで加工が容易な柔軟性を持つPVC(塩ビ)が開発され、実用化が本格的に始まりました。加工性の高さと優れた機能性から、塩ビは世界中で商用利用が広がり、生産量と使用量が増加し続け、現在に至っています。

日本では、1941年には当時を代表する財閥により販売と実用化が進められました。しかし、太平洋戦争の影響で生産が一時停止したものの、1946年に電線被覆用塩ビの試験生産が再開されました。1947年には一般フィルム、1949年にはレザー、1951年には農業用ビニールフィルムや水道用硬質塩ビ管など、塩ビ製品の工業化が加速し、1952年には18社が生産を開始しました。

高度経済成長期の工業化に伴い、塩ビは時計のバンドやバッグ類など、さまざまな分野で使用される材料として普及しました。1969年には国内でのPVC生産量が100トンを超え、1990年には200トン以上に達しました。中国を中心とした輸出拡大もあり、1997年には生産量がピークに達しました。

一方で、焼却条件によるダイオキシン生成や、添加される可塑剤の環境ホルモンへの影響が懸念され、塩ビの使用が一部で敬遠されるようになりました。1999年頃から生産量が減少しましたが、環境省や経済産業省、研究機関による調査で安全性が確認されています。塩ビ樹脂はその機械的性能、加工性、耐久性、リサイクル性に優れ、現在も世界中で需要があります。

塩ビ(ビニール、PVC)の化学的性質

塩ビやビニールと呼ばれるポリ塩化ビニル樹脂は、合成樹脂の一種で、塩化ビニル(クロロエチレン)のモノマーが重合反応によって結合して作られる高分子化合物です。

塩化ビニルモノマーを単独で重合させた樹脂は硬くて脆く、紫外線にさらされると黄変や劣化が進む性質があります。これを工業用途に適した材料にするため、可塑剤や安定剤などの添加剤を加えることで、柔軟性や耐久性を向上させています。

可塑剤を添加する量に応じて、柔らかい軟質塩ビから硬い硬質塩ビまで、用途に応じたさまざまな性質の材料を製造できるのが特徴です。

化学用語(モノマー、合成樹脂、重合、ポリマー、ナフサとは)

- モノマーMonomerとは、重合の基質となる物質を指し、「単量体」とも呼ばれます。「モノ」はギリシャ語で「1」を意味します。

- ポリマーPolymerとは、複数のモノマーが結合した高分子化合物を指します。「ポリ」はギリシャ語で「多くの」という意味を持ちます。

- 合成樹脂Synthetic Resinとは、一般的に石油由来のモノマーを重合させたポリマーに添加剤を加えたものを指します。原油を蒸留して得られるナフサを主原料として製造され、成型や硬化を経て「プラスチック(Plastic)」として利用されます。

- ナフサNaphthaとは、原油を蒸留・分離して得られる石油製品の一種です。「ナフサ」という名称は、ギリシャ語で原油を意味する「ナプタ」に由来しています。

硬質塩ビと軟質塩ビの違い

PVC(ポリ塩化ビニル)は、元々硬い性質を持つ材料ですが、柔軟性を持たせるために可塑剤(プラスチックを柔らかくする添加剤)や、劣化を防ぐ安定剤を加えます。 可塑剤の配合量に応じて、硬質塩ビと軟質塩ビに分かれ、用途や特性が異なります。

硬質塩ビ

硬質PVCは、可塑剤を含まない、または少量含む配合で作られ、機械的強度が高いのが特徴です。

押出成型や射出成型によって、プレート、波板、丸棒、水道管、サッシ、電線被覆など、さまざまな形状に加工され、幅広い用途で使用されています。

軟質塩ビ

可塑剤を多く含む軟質PVCは、柔らかく曲げやすい特性を持ちます。

カレンダー法や押出法で製造され、薄いフィルムやシートとして加工されます。医療用ビニール、農業用ハウス、自動車部品、テーブルクロスなど、多用途で使用されています。

塩ビ単体のフィルムだけでなく、布地を貼り合わせた塩ビレザーや、フィルムを布地で挟んだターポリン(テント素材)など、複合的な加工製品も多くの用途で使用されています。

プラスチックのリサイクル

プラスチックのリサイクルには、以下の3つの方法があります。

- マテリアルリサイクル(Material Recycle: MR) 元の材料に戻すリサイクル方法で、材料リサイクルや材料資源化、再生利用などとも呼ばれます。

- ケミカルリサイクル(Chemical Recycle: FR) 化学分解して原料化するリサイクル方法です。国際規格ISOでは「フィードストックリサイクル(Feedstock Recycle)」に分類されます。

- サーマルリサイクル(Thermal Recovery) 廃棄焼却による熱エネルギーの回収を行う方法です。国際規格ISOでは「エネルギー回収(Energy Recovery)」として分類されます。

これらのリサイクル方法は、循環型社会の実現に向けた重要な役割を担っています。

再生PVC

再生PVCとは、使用済みの塩ビ製品や生産工程から排出される廃材を回収し、加工・再利用されて新たな材料として再生されたPVC樹脂のことです。

プラスチックの再生では、同じ製品として再利用する水平リサイクルが理想的ですが、精密な分別・選別が必要で高コストになる場合もあります。しかし塩ビ製品は耐久性が高く、再生における異物混入の影響が少ないため、他の汎用プラスチックに比べてマテリアルリサイクルが容易で、MR比率が高いという特徴があります。

農業用フィルムや塩ビパイプなど、製品ごとに組織的な回収システムが整備されており、再生率は60~70%に達すると言われています。

再生PVCの製造工程

1. 回収と仕分け

提携先から使用済みのPVC製品や工場の端材を引き取り、回収・買取を行います。回収された材料は、作業者が目視と手作業で同系色に仕分けし、異物を除去します。

2. 調色と練り直し

仕分け後、材料を粉砕し、加熱して溶融します。この段階で調色を行い、カラーサンプルを確認しながら何度も練り直して狙った色に調整します。調色には経験が必要で、熟練者が対応します。

調整された材料をカレンダー成型機にかけ、蒸気加熱とローラーで圧延します。その後、循環水で冷却し、厚みを安定させて巻き取り、新たな再生PVC材料として出荷されます。

福榮産業のPVC加工実績製品

実績品: 再生PVCフィルム 名札用12色

お客様のサンプルに基づき、工場立ち合いのもと再生PVCを使用した名札を製作しました。

色は、青、赤、うす桃、黄、黄橙、黄緑、白、橙、藤、水、緑、桃の12色です。サイズは、各色 0.5t × 915w × 100m巻 となっています。

仕分けされた材料に対し、熟練者がグラム単位で酸化チタン顔料を調合し、調色を行います。材料は、加熱ローラーで繰り返し練り込まれ、カラーチェック後に成型されます。成型中に違和感が生じた場合は再度調色・練り込みを行い、品質を確保しました。12種類の材料は丸1日で製造されました。

実績品: 再生PVC製名札(色生地タイプ)

お客様のご指定形状2種類、12色の再生PVC材料を使用して園児用名札を製作しています。

効率的な生産を実現するため、多面取りでの配置デザインを行い、ウェルダー加工用金型を製作しました。

印刷は行わず、専用のネームカードが付属する仕様です。

使用した材料は、再生PVC(青、赤、うす桃、黄、黄橙、黄緑、白、橙、藤、水、緑、桃)および透明なPVC粉ふり材料です。これらを効率よく面付けしたサイズに裁断し、高周波ウェルダーで融着加工を施します。その後、安全ピンを丁寧に固定し、10個ずつポリ袋に梱包してネームカードとバーコードを同封しています。長期的に採用されている商品です。

実績品: PVC製名札・ワッペン(印刷タイプ)

お客様のご指定形状10種類、10~12色の園児用名札を製作しています。

多面取りで効率的に配置デザインを行い、印刷用の製版とウェルダー加工用金型を準備します。記入式の仕様、または各形状ごとに投込みネームカードを付属しています。

使用材料は、PVC粉ふり透明、PVC梨地クリア、PVCなんでもシート(白色)を組み合わせたものです。裁断後、デザインや色味ごとに調色されたインクでシルク印刷を行い、各形状に合わせた金型でウェルダー加工を施します。安全ピンは白いスポンジで巻き、カシメにてしっかり固定します。10個ずつポリ袋に梱包し、ネームカードとバーコードを同封して出荷しています。継続的にご利用いただいている商品です。

実績品:軟質PVC製バッジ

軟質PVC白を基材とした、直径 Φ50~Φ70 の丸型または楕円形のバッジです。

表面には、お客様が提供されたデザインデータを基にシルク印刷を施し、裏面には安全ピンが取り付けられるように2つの抜き孔を加工しています。さらに、高周波ウェルダー加工により両面を接合しています。

このバッジは、折れや汚れに強く、雨にも耐性があり、例年のイベント用としてリピート注文されています。

実績品:硬質PVC製ネームタグ(ネームプレート)

硬質PVCプレートを使用した縦 40mm × 横70mm 程度の楕円形ネームタグです。 基材の色味は青または赤の2色から選定され、表面には白または金を基調にした配色でお客様指定のロゴをシルク印刷で加工しています。仕上げに抜き加工を施し、形状を整えています。

裏面には、ユニフォームの胸に取り付けられるよう、安全ピン、クリップ、またはクリップ付安全ピンを取り付けています。用途に応じてお客様に使い分けていただいています。